业务咨询

![]() 发布时间:2025-10-13

发布时间:2025-10-13

![]() 环特生物

环特生物

![]() 浏览次数:1373

浏览次数:1373

01 为何讲好微生态的科学故事变得至关重要?

9月19日,国家药监局发布《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见(征求意见稿)》,当中提出了分阶段的战略目标:到2030年,产业创新活力得到充分激发;到2035年,产业具备较强的全球竞争力,基本实现监管现代化。由此许多的业内人认为,这份文件为中国化妆品产业的未来发展明确了一个方向,即从以往的快速扩张,转向以科技创新为核心的高质量发展路径,化妆品行业有望迎来高质量发展的黄金十年。

图源国家药品监督管理局

随着全球化妆品市场规模的持续增长,行业的增长逻辑已经悄然在发生着转变。一方面,以成分党和护肤极客为代表的消费者日趋成熟,他们对产品功效的科学证据提出了更高的要求;另一方面,自2021年《化妆品功效宣称评价规范》实施以来,要求所有功效宣称必须具备“充分的科学依据”,这项规则经过了数年的落地已经从根本上影响了行业的研发与营销生态。

在这样的背景下,本次《征求意见稿》的出台可谓是监管政策承前启后的关键一步。它释放了一个积极的信号,就是监管的重心正从保障安全的基础底线,向鼓励创新的更高目标进行延伸。在文件中我们能看到诸如“畅通新功效化妆品注册渠道”、“鼓励化妆品新品在中国首发”、“开展皮肤衰老机理等前沿基础研究”等一系列的具象化表述,这正是在引导企业从模仿走向原创,从营销驱动转向研发驱动。

新的发展机遇当然也伴随着新的挑战,为“新功效”开方便之门并不等同于可以野蛮生长,这反而对功效的证据链提出了更细致的要求。创新的关键已经不再是能否提出一个新概念,而是能否为这个概念提供一个完整、严谨、且具有深度的科学论证。这一创新课题,势必会促使着行业将目光投向更前沿的科学领域和更先进的验证技术。

而在如今众多的前沿赛道中,皮肤微生态不仅是近年来的研发热点,其作用机制的复杂性也使其成为检验企业科研实力的一个重要标准。要在这条赛道上构建技术优势,仅仅分析菌群构成的变化已不足够,多组学技术的应用逐渐崭露头角。它通过整合宏基因组学和代谢组学等数据,不仅能分析皮肤上的微生物“是谁”,更能揭示它们“在做什么”,以及这些行为最终如何影响皮肤的临床表现。这种从现象观察到机制阐释的深度解码,或许能够成为在新的监管环境下,赢得市场的破局方法。

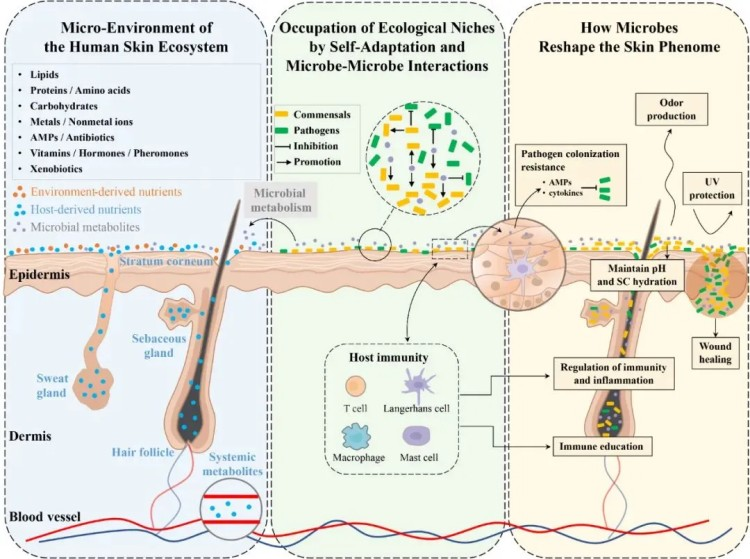

从皮肤生态系统的角度看,分为皮肤微生物组、代谢组和皮肤表型组。从左至右(蓝框):由宿主(角质层、皮肤附属物和血浆)、环境(外来生物)和微生物代谢产生的各种物质覆盖皮肤表面,形成皮肤微生物群的微环境;(绿框)皮肤微生物通过自适应和微生物-微生物相互作用占据生态位,促进共生或抑制病原体;(黄框)皮肤微生物,通过自身的结构或生物活性分子,重塑宿主皮肤表型。图源Skin microbiome, metabolome and skin phenome, from the perspectives of skin as an ecosystem.

即便抛开这些宏观的层面不谈,今天年轻一代的消费者已经完成了基础的成分教育,比起产品里有什么,更多人关心的是这个成分的作用机制是什么?有多少可靠的科学依据能佐证这个论点?这种几乎是全民范围内的认知升级,使得品牌单靠一个热门的微生态成分已难以构建显著的差异化优势,市场需要的是一个完整且可信的科学叙事链条。品牌如果能清晰地阐释其产品如何通过调节特定菌群,进而影响了哪些关键代谢物的产生,最终实现了可量化的皮肤改善,那么它就能在消费者心智中建立起专业的壁垒和信任度。这确实是一件难而正确的事情。

另一方面,《化妆品功效宣称评价规范》中也明确指出,化妆品的功效宣称必须有充分的科学依据,这些依据可以来自文献资料、研究数据或功效评价试验。对于部分功效宣称,虽然可以通过文献或研究数据进行支持,但在竞争激烈的当下,仅仅依靠这样单一维度的论证很显然已经不会再获得多少市场的话语权了。

尤其是对于微生态这种前沿且复杂的领域,多组学的研究方法,恰恰能提供一个很好的补充。它能够在分子和基因层面,为产品的临床功效提供一个清晰、可视化的作用通路,这不仅满足了法规对科学依据的要求,更在科学严谨性上提供了更高水平的证据,成为品牌技术实力的体现。随着《征求意见稿》中“支持新功效化妆品注册申报”政策的逐步推进,这种能够阐明作用机制的深度功效的验证,或许将逐渐从加分项变为某种必需项。

02 多组学如何揭示微生态护肤的作用机制?

皮肤微生态系统的内部作用机制较为复杂。我们通常能观察到输入(护肤品)和输出(皮肤改善),但中间过程的细节长期以来都不够清晰。多组学研究的核心价值,恰恰就在于通过科学数据揭示其内部机制,将现象的关联性转化为机制的因果链。

早期的皮肤微生态研究,主要依赖于16SrRNA基因测序技术。这种技术通过对细菌核糖体上的一个特定基因片段进行测序,来识别样本中的细菌种类和它们的相对丰度。这类似于对皮肤上的微生物进行一次“普查”,告诉我们有哪些微生物?以及各种微生物的比例是多少。

它能够帮助人们认识到皮肤微生态失衡与多种皮肤问题之间的种种关联;然而,16SrRNA测序的局限性同样也比较明显,它主要反映菌群构成的变化,却难以直接揭示这些变化背后的功能意义。换句话说,它很难厘清这些微生物究竟在皮肤上做了些什么?它们的功能活动是如何改变的?要回答这些问题,就需要引入功能更强大的组学工具。

宏基因组学(Metagenomics):与16SrRNA测序只分析一个基因片段不同,宏基因组学旨在对样本中所有微生物的全部基因组进行测序。这不仅能更精确地鉴定物种,更重要的是,它能揭示整个微生物群落的“功能基因库”,即它们共同拥有的、能够执行各种生物化学反应的全部潜力。

代谢组学(Metabolomics):如果说宏基因组学揭示的是潜力,那么代谢组学测量的就是现实。它通过高灵敏度的质谱技术,全面分析皮肤样本中所有的小分子代谢物,如氨基酸、脂肪酸、有机酸、糖类等。这些代谢物是微生物与宿主细胞进行新陈代谢的最终产物,是它们功能活动的直接体现。因此,代谢组被认为是与临床表型最接近的分子层面,是观察皮肤真实生化状态的有效窗口。

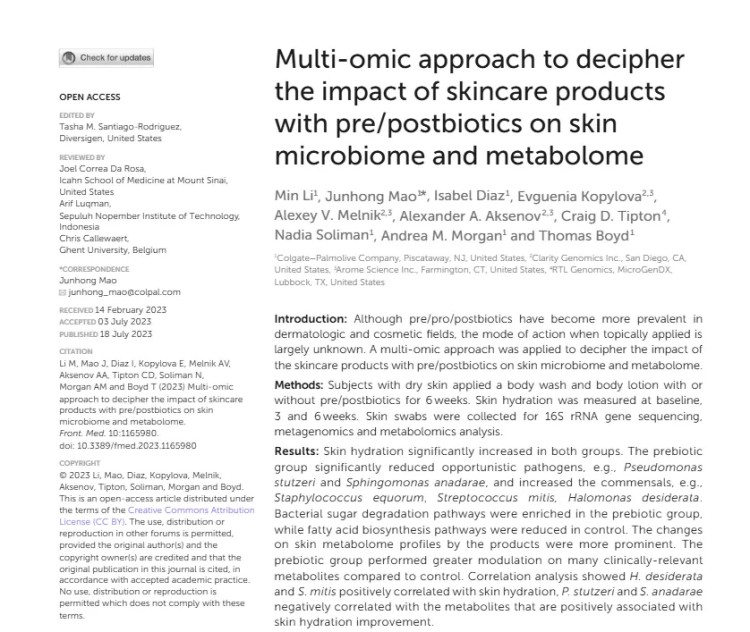

为了能够更直观地理解多组学方法的应用,我们可以一起来看一个2023年发表于Frontiers in Medicine上的临床研究案例,该研究旨在探究一款含有益生元/后生元复合物的护肤品是如何通过影响微生态来提升皮肤保湿度。

研究招募了一批皮肤干燥的受试者,将他们随机分为两组。在为期6周的时间里,一组使用含有益生元/后生元复合物的沐浴露和身体乳,另一组则使用不含该复合物的对照产品。在研究的基线、第3周和第6周,研究人员分别进行了三个层面的测量:临床功效评估、微生物组分析和代谢组学分析。

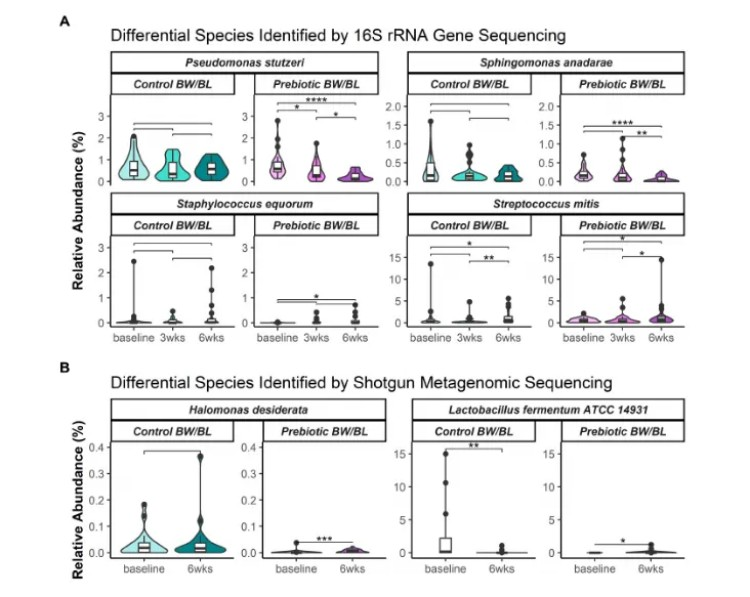

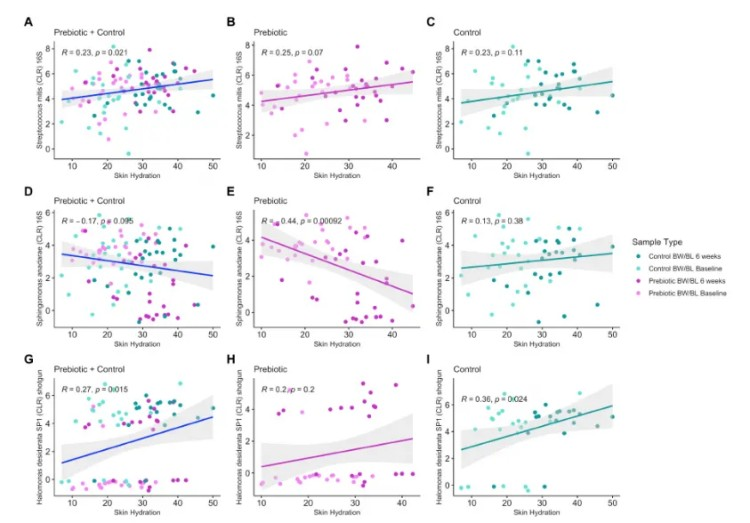

特定细菌种类或菌株的相对丰度在时间点和产物组之间显著存在差异

临床功效的研究结果显示,两组受试者的皮肤水合度在6周后均有提升,但“益生元组”的改善效果更为明显,这虽然证明了产品是有效的,但尚未能解释其作用的机制;对微生物组的分析发现,产品的干预并未引起菌群结构的剧烈改变,然而在物种层面,“益生元组”中的一些机会性致病菌,如恶臭假单胞菌等的相对丰度降低了,与此同时,一些被认为是有益的共生菌,如马胃葡萄球菌、缓症链球菌等的丰度则增加了;宏基因组分析则进一步揭示在“益生元组”中,与细菌糖类降解相关的代谢通路被富集,而脂肪酸生物合成通路则在对照组中被富集,这表明了益生元产品可能通过为特定有益菌提供“食物”,改变了整个微生态系统的代谢模式。

与微生物组的微观变化形成对比的是皮肤代谢组发生了显著的重塑。研究人员在两组之间发现了96种存在显著差异的、且与临床相关的代谢物。这表明,即使菌群构成只是微调,其功能输出的改变也可能是巨大的。因此,也就引出了多组学研究最核心的一步,将不同层面的数据进行关联分析,从而构建起一个完整的逻辑闭环。

菌群-功效关联:分析发现,丰度增加的有益共生菌S. mitis和H. desiderata与皮肤水合度的提升呈现出正相关性。这意味着,这些细菌的增加可能与皮肤保湿能力的改善有关。

菌群-代谢物关联:分析进一步揭示了这些菌群与特定代谢物之间的关系。例如,丰度降低的致病菌P. stutzeri和S. anadarae与那些已知能改善皮肤水合度的代谢物呈现出负相关性。

图源文献资料

到此为止,一个完整的作用机制得以顺利阐明:这款含有益生元/后生元的产品,并非简单地补充益生菌,而是通过精准地喂养皮肤上原有的有益菌群,同时抑制了部分有害菌的生长。这种菌群结构的优化,进一步改变了整个微生态系统的代谢功能,使其产生了更多对宿主有益的、能够提升皮肤水合能力的代谢物,最终在临床上表现为皮肤保湿能力的增强。

这项研究十分生动地展示了多组学研究是如何将一个护肤品的功效宣称,从一个简单的临床结果,提升为一个有深度、有细节、有清晰分子机制支持的科学论证的。而这,正是当前市场所期待的高水平的产品科学证据。

03 头部品牌如何进行微生态领域的布局?

面对消费者对科学证据日益增长的需求,国际头部化妆品品牌早已开始在皮肤微生态领域进行前瞻性的布局。其中的策略核心正是从基础研究入手,将科研成果转化为产品的前沿创新和市场建立沟通。

欧莱雅

从基础科研到解码不同肤质的微生态特征

作为全球美妆行业的研发领导者之一,欧莱雅很早地就将皮肤微生态确立为战略研究方向。通过大量研究,欧莱雅证实了皮肤微生态的平衡与皮肤的防御、修复和屏障功能相关,而其失衡则与特应性皮炎、粉刺、皮肤老化、敏感肌等多种问题存在关联;然而它们并未就此止步,而是进一步探索不同人群、不同年龄、不同地域消费者的皮肤微生态特征。例如,清华大学与欧莱雅合作的研究发现了一种在中国人群中明显富集的微生物物种:奥斯陆莫拉菌(Moraxella osloensis),并揭示了中国汉族人群面部皮肤微生物组成的独特性。

具体到产品领域,旗下兰蔻的第二代“小黑瓶”精华,其核心技术之一就是基于微生态科学的“酵母精粹”,宣称能够通过平衡皮肤微生态来强韧肌底、加速修护;理肤泉则更进一步,其B5修复霜和特安系列产品,明确添加了“APM活性成分+甘露糖”等益生元复合物,旨在平衡皮肤微生态,从而舒缓敏感、修护屏障。通过多组学等前沿技术,它们正在为不同肤质、不同问题的消费者绘制精细的微生态地图,并以此为基础,开发更具靶向性的护肤方案。

雅诗兰黛

以夜间修复为核心,关联微生态与节律调控

雅诗兰黛的“小棕瓶”精华,其核心叙事一直围绕着夜间修护和生物节律。近年来,它们将这一经典叙事与前沿的微生态科学相结合,赋予了产品新的科学内涵。其核心逻辑在于,皮肤的修复过程与微生态的健康状态是相辅相成的。其专利成分“ChronoluxCB™”技术,旨在支持皮肤夜间的自我修护力,而一个健康的微生态环境,是高效修护的基础。雅诗兰黛在研发过程中反复强调的“微生态平衡”、“强化皮肤屏障”等概念,正是基于对微生态功能的研究,这种策略将微生态的科学热点与品牌深入人心的核心资产相结合,实现了良好的营销效果。

与国际企业进行全方位的基础科研不同,许多国货品牌选择从原料端切入,通过与原料商或科研服务机构合作,快速将前沿的微生态理念和技术转化为市场化的产品。自然堂将微生态概念与品牌独特的喜马拉雅基因相结合,推出了基于“喜马拉雅益生菌”的护肤系列;养生堂则从配方基质的底层逻辑进行创新,使用发酵后的天然桦树汁完全替代水,声称发酵过程中产生的“活性”成分能够强化功效表达,这本身就是一种利用微生物代谢产物(后生元)的微生态护肤策略。

自然堂益生菌补水等渗面膜

不难看出,无论是国际品牌还是国货新锐,都在积极探索微生态科学,它们并没有一味陷入到成分叙事的泥沼中无法自拔,而是以不同的方式更早、更深入地利用前沿技术,拿出了更令人信服的功效证据,讲出了更具深度的科学故事。

我们正处在一个由科学证据定义美妆价值的时代。以多组学研究为代表的前沿技术通过其连接“菌群-功能-代谢-功效”的能力,为行业提供了一把钥匙,用以探究皮肤微生态的作用机制。它不仅只是能够满足日益严格的法规要求,更能回应消费者对科学护肤的深层渴望,并为品牌构建起坚实的技术壁垒和消费者信任。

【本文为环特原创内容,转载请联系文章顶部“二维码”授权】